登录方式

方式一:

PC端网页:www.rccrc.cn

输入账号密码登录,可将此网址收藏并保存密码方便下次登录

方式二:

手机端网页:www.rccrc.cn

输入账号密码登录,可将此网址添加至手机桌面并保存密码方便下次登录

方式三:

【重症肺言】微信公众号

输入账号密码登录

注:账号具有唯一性,即同一个账号不能在两个地方同时登录。

拔除气管导管分为计划性拔管和非计划性拔管。非计划性拔管的发生率约为10%,可分为自我拔管和意外拔管。自我拔管是指医师没有计划拔管时,患者自行拔出气管导管,其在非计划拔管中占比较高,再插管率约为50%;意外拔管是指因为看护疏忽导致患者气管导管脱出,其再插管率高达90%。计划性拔管的再插管率为10%~20%。

围拔管期是重症患者管理的重点之一。在符合所有撤机标准且自主呼吸试验(SBT)成功的患者中,如果出现下列情况就要考虑再插管:①动脉血二氧化碳分压(PaCO2)增加10 mmHg,pH降低0.1;②吸入氧浓度(FiO2)>50%时,PaO2<60 mmHg;③出现呼吸做功的体征,例如,呼吸频率较快、辅助呼吸肌参与或矛盾呼吸;④出现上气道阻塞或气道分泌物过多等无法进行气道保护的情况。再插管通常与气道衰竭(误吸、无效咳嗽、上气道阻塞)、撤机失败(原发性呼吸衰竭、充血性心力衰竭、脓毒症发作、急性冠状动脉综合征、神经源性损伤)、出血、吻合口瘘等手术并发症有关。拔管失败被定义为在一次计划拔管后2~7 d内需要再次插管。拔管失败可导致患者死亡率增加(25%~50%)、机械通气时间延长、呼吸机相关性肺炎发生率增加、入住重症监护病房(ICU)时间和住院时间延长。因此,识别拔管后出现急性呼吸衰竭(ARF)的高危患者对于选择合适的呼吸支持策略和改善患者预后至关重要。

常规氧疗(COT)通常用于纠正患者拔管后残余氧合能力障碍(一种被报道为撤机失败常见原因的状态)。虽然COT可以改善患者氧合指数,但其对引起拔管后ARF和再插管的主要病理生理机制(如肺不张、呼吸负荷过高或呼吸肌力下降)影响很小。无创通气(NIV)和经鼻高流量氧疗(HFNC)已经成为患者拔管后序贯呼吸支持的新选择。

拔管后呼吸支持技术

无创通气

经鼻高流量氧疗

常规氧疗

COT是医院最常用的治疗方法之一,可纠正低氧血症和预防组织缺氧,防止转向无氧代谢,产生乳酸性酸中毒并导致组织损伤。COT可由易于使用的设备提供,这些设备分为低流量设备(如鼻导管和简单面罩,有或没有储氧袋)和高流量设备(如可调式通气面罩)。低流量鼻导管的最大氧流量可设置为4 L/min,超过这个值会因气道干燥而引起不适;可调式通气面罩和储氧面罩的最大氧流量可设置为15 L/min。使用可调式通气面罩设置的FiO2更为可靠,而其他设备只能根据设置的氧流量估计FiO2。但是,在所有常规氧合设备中,真实的FiO2不仅取决于设置的氧流量,还取决于患者的吸气量、呼吸频率和潮气量。当三者达到高水平时,会导致患者吸入室内空气而FiO2降低。

不同患者群体的拔管保护通气策略

将患者从人工气道机械通气中成功撤离是ICU的日常挑战。计划拔管是关键,其时机取决于ARF潜在病因的解决和SBT的成功。即使SBT成功,拔管也可能失败,并可能导致再次插管。再插管与一系列不良预后相关,可导致患者机械通气时间延长、呼吸机相关性肺炎发生率增高,入住ICU时间和住院时间延长、死亡率增加。采取合适的拔管保护通气策略可以改善患者预后。目前,拔管后可采取以下3种呼吸支持策略,即替代策略、预防策略和治疗策略。

NIV和HFNC联合使用

参考文献

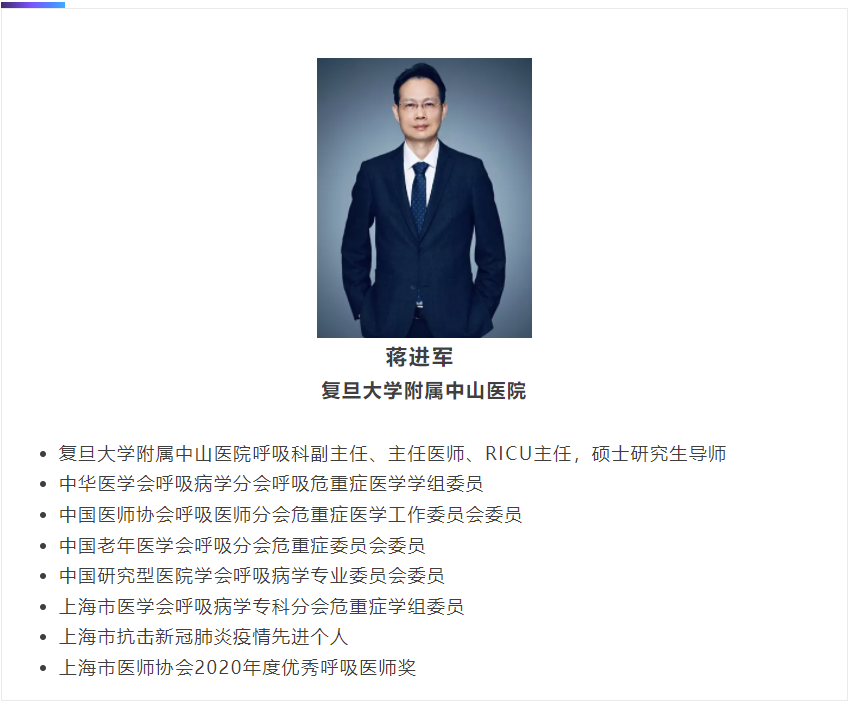

作者简介

后可发表评论

后可发表评论

友情链接

联系我们

公众号

公众号

客服微信

客服微信