登录方式

方式一:

PC端网页:www.rccrc.cn

输入账号密码登录,可将此网址收藏并保存密码方便下次登录

方式二:

手机端网页:www.rccrc.cn

输入账号密码登录,可将此网址添加至手机桌面并保存密码方便下次登录

方式三:

【重症肺言】微信公众号

输入账号密码登录

注:账号具有唯一性,即同一个账号不能在两个地方同时登录。

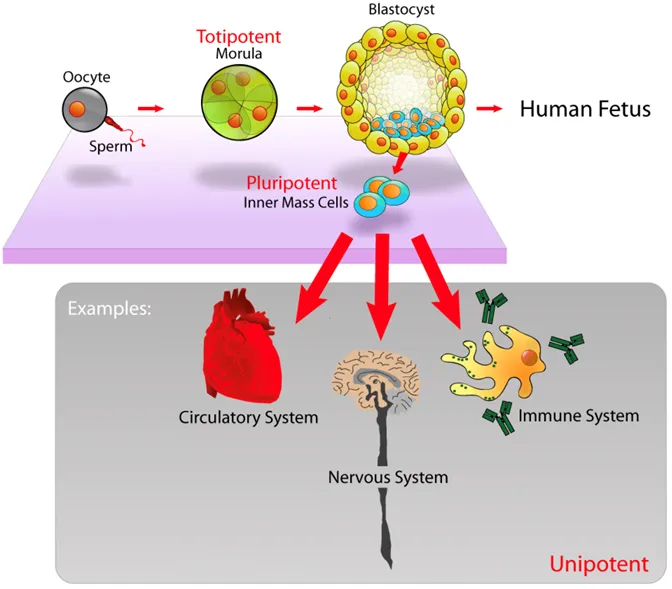

1. 什么是干细胞?

2. 干细胞的发展史

3. 间充质基质细胞

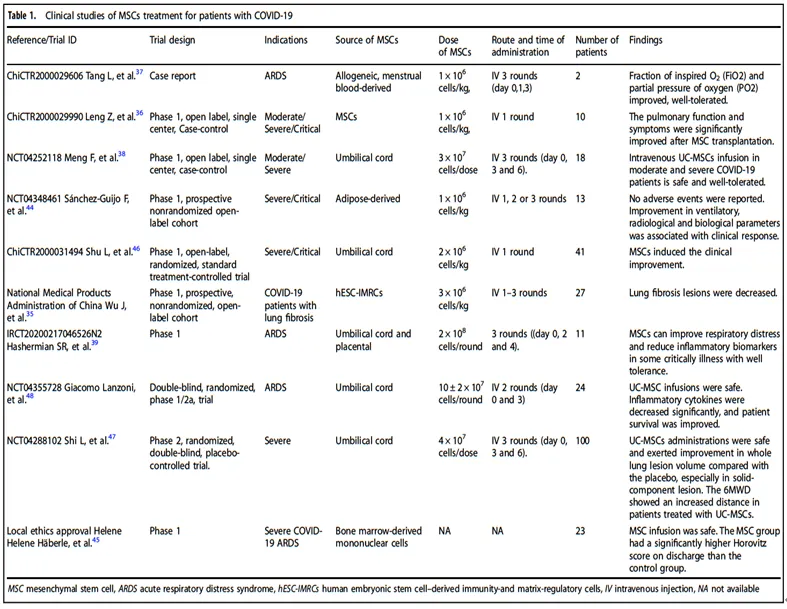

在所有干细胞种类中,研究最多的是间充质基质细胞,这是一种多潜能干细胞,来源于发育早期的中胚层和外胚层,具有多向分化潜能、造血支持、免疫调控和自我复制等特点。其特征性表面标志物是CD90阳性,CD34阴性,同时可以分化成脂肪细胞、成骨细胞和成软骨细胞。

在1991年被命名为“间充质干细胞”之前,它被认为是骨髓来源的成纤维细胞,在研究造血功能的动物实验中主要被用作骨架模型细胞,但在研究过程中逐渐发现其能够释放生长因子以及参与调节免疫,从而引起了人们的关注。1995年首次在人体中进行了细胞药物测试,2010年5月美国FDA第一次授权人骨髓间充质基质细胞Prochymal作为孤儿药用于1型糖尿病的临床治疗,后续相继有多个国家批准了间充质基质细胞的临床应用,用于治疗GVHD以及克罗恩病等。

但是目前人们对于间充质基质细胞的定义仍存在很多误区和容易混淆之处,为此,2019年国际细胞与基因治疗学会于14年后再次发文,重申了几个核心的概念问题:①保留“MSC”的英文缩写;②用“基质细胞(stromal)”代替“干细胞(stem)”,因为通常所说的“干细胞”是指具有可自我更新和分化的祖细胞功能的群体,而“基质细胞”是指具有旁分泌、免疫调节和归巢特性的细胞群体,使用基质细胞更为贴切,更准确地描述了此类细胞的生物学特性,同时也避免了使用“干细胞”导致的大众对这种细胞不切实际的期望和幻想。③不能互换:实际上,当利用检索软件查阅文献时发现,“间充质干细胞”和“间充质基质细胞”一直以来都是被广泛地互换使用,因此协会也希望通过发文的形式来倡议在各种学术期刊或者出版物上能够严格区分这两个术语的使用场景。我们也推荐使用“间充质基质细胞”更为准确。当然,随着近几年宏基因组测序技术的出现,也有可能进一步破译干细胞群体中的表观基因组学、转录组学和蛋白质组学水平差异,或许将来对此类细胞也会有重新的认识和定义。

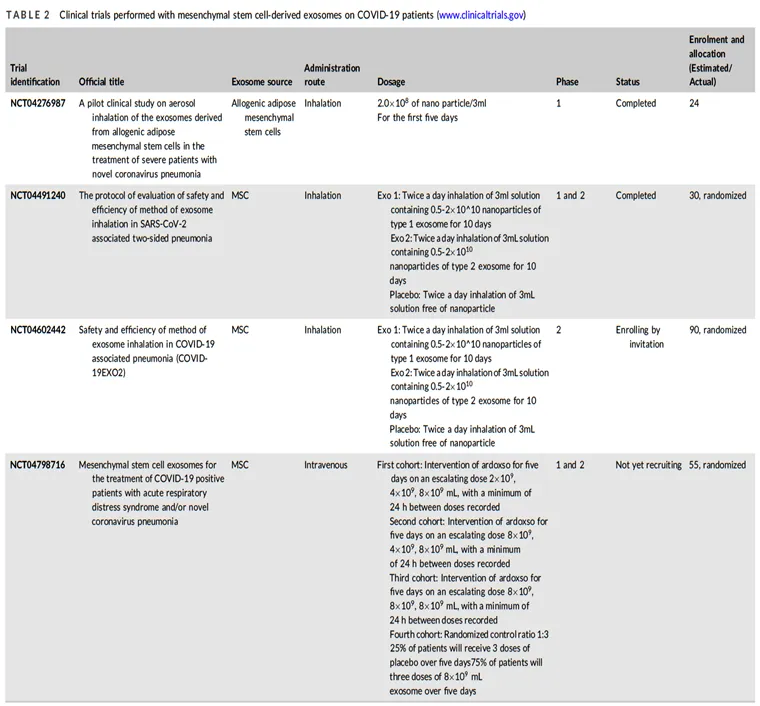

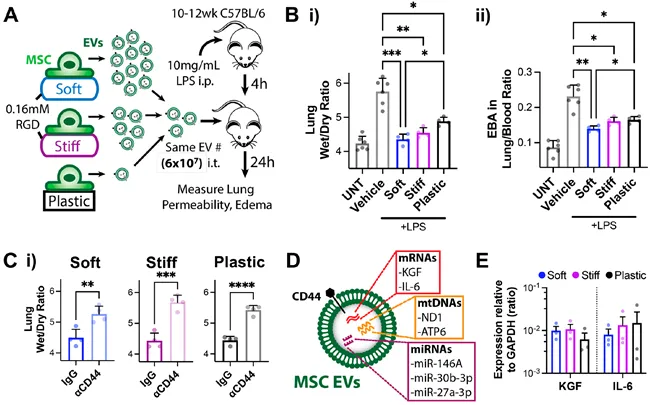

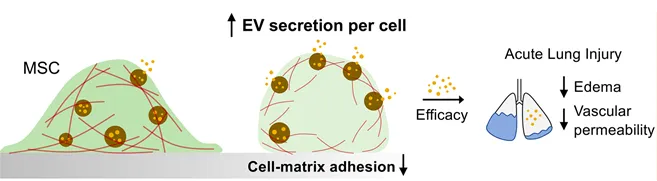

根据目前已有的动物实验证据表明,间充质基质细胞在体内的作用机制主要包括三方面:①通过旁分泌作用分泌可溶因子,如KGF、Ang-1、IL-10、PGE2、TGF-β等,参与免疫调节功能,为其他细胞提供支持。研究发现,间充质基质细胞具有调控巨噬细胞的能力,能旁分泌如前列腺素E2和TSG6等细胞因子,从而促进促炎性M1型巨噬细胞转化为M2型巨噬细胞。②通过释放细胞外囊泡(EV)与其他细胞进行沟通的能力。细胞外囊泡是一类直径约为50 nm的膜结合囊泡,包含来自于本体细胞的蛋白质、多肽、脂质、mRNA、microRNA、DNA等。有报道称间充质基质细胞释放的细胞外囊泡的含量和数量可因它们所处的局部微环境的变化而变化。细胞外囊泡具有类似于细胞本身的治疗作用,且已在多种肺部疾病中被证实,应用前景广阔。③间充质基质细胞还能通过微管传递细胞器(如线粒体)至靶细胞,从而恢复其有氧呼吸及能量代谢的功能。

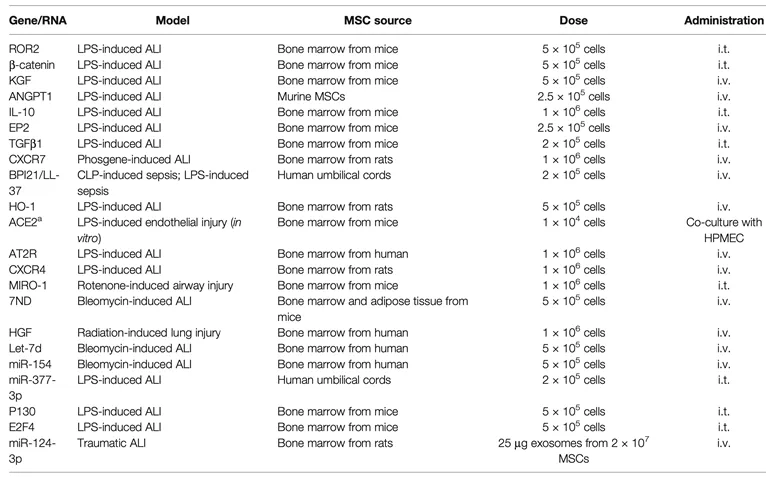

既往有观点认为,单纯间充质基质细胞可能不足以纠正微环境的紊乱,尤其是在严重ARDS和感染性休克患者中。因此人们开始尝试用各类细胞因子的基因修饰骨髓间充质基质细胞,以增强其修复肺损伤和脓毒症的治疗效果。下图罗列了近期已有的相关研究,包含了炎症抑制、血管修复及各种microRNA等,但目前基本上都是通过转录高表达相关基因的研究,没有关于基因敲除的报道。另外,没有看到间充质基质细胞中过度表达的特定的2个或3个基因与单个基因去比较等,也没有看到转基因间充质基质细胞在人体内使用是否安全的长期报告。因此,还需要进一步的动物研究来阐明基因修饰的骨髓间充质基质细胞在不同微环境中的确切作用。

参考文献

[1] Dominici M, Le Blanc K, Mueller I, et al. Minimal criteria for defining multipotent mesenchymal stromal cells. The International Society for Cellular Therapy position statement[J]. Cytotherapy, 2006, 8(4):315-317.

[2] Mao Y X, Xu J F, Seeley E J, et al. Adipose Tissue-Derived Mesenchymal Stem Cells Attenuate Pulmonary Infection Caused by Pseudomonas aeruginosa via Inhibiting Overproduction of Prostaglandin E2[J]. Stem Cells, 2015, 33(7):2331-2342.

[3] Viswanathan S, Shi Y, Galipeau J, et al. Mesenchymal stem versus stromal cells: International Society for Cell & Gene Therapy (ISCT®) Mesenchymal Stromal Cell committee position statement on nomenclature[J]. Cytotherapy, 2019, 21(10):1019-1024.

[4] Monsel A, Zhu Y, Gennai S, et al. Therapeutic Effects of Human Mesenchymal Stem Cell-derived Microvesicles in Severe Pneumonia in Mice[J]. Am J Respir Crit Care Med, 2015, 192(3):324-336.

[5] Monsel A, Zhu Y, Gudapati V, et al. Mesenchymal stem cell derived secretome and extracellular vesicles for acute lung injury and other inflammatory lung diseases[J]. Expert Opin Biol Ther, 2016, 16(7):859-871.

[6] Xu Z, Huang Y, Zhou J, et al. Current Status of Cell-Based Therapies for COVID-19: Evidence From Mesenchymal Stromal Cells in Sepsis and ARDS[J]. Front Immunol, 2021, 12:738697.

[7] Tieu A, Hu K, Gnyra C, et al. Mesenchymal stromal cell extracellular vesicles as therapy for acute and chronic respiratory diseases: A meta-analysis[J]. J Extracell Vesicles, 2021, 10(12):e12141.

[8] Ferrini E, Stellari F F, Franceschi V, et al. Persistency of Mesenchymal Stromal/Stem Cells in Lungs[J]. Front Cell Dev Biol, 2021, 9:709225.

[9] Shi L, Wang L, Xu R, et al. Mesenchymal stem cell therapy for severe COVID-19[J]. Signal Transduct Target Ther, 2021, 6(1):339.

[10] Rendin L E, Löfdahl A, Kadefors M, et al. Harnessing the ECM Microenvironment to Ameliorate Mesenchymal Stromal Cell-Based Therapy in Chronic Lung Diseases[J]. Front Pharmacol, 2021, 12:645558.

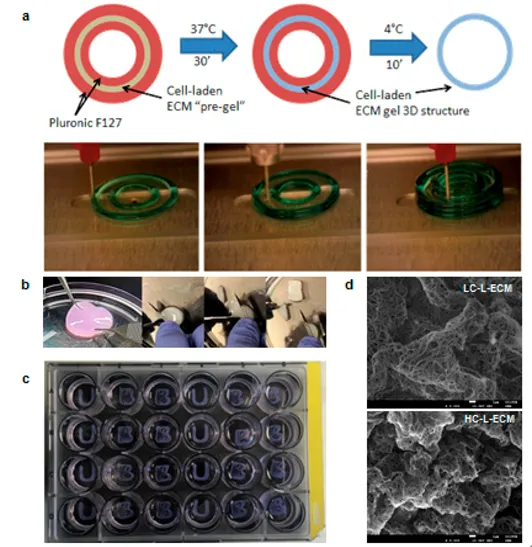

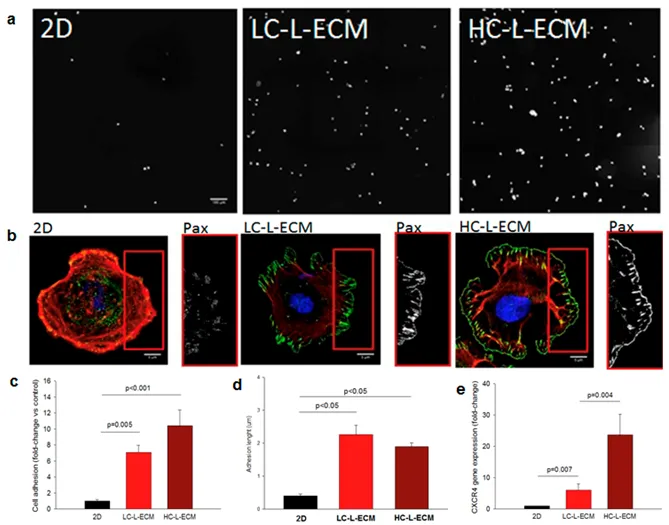

[11] Falcones B, Sanz-Fraile H, Marhuenda E, et al. Bioprintable Lung Extracellular Matrix Hydrogel Scaffolds for 3D Culture of Mesenchymal Stromal Cells[J]. Polymers (Basel), 2021, 13(14):2350.

[12] Lenzini S, Debnath K, Joshi J C, et al. Cell-Matrix Interactions Regulate Functional Extracellular Vesicle Secretion from Mesenchymal Stromal Cells[J]. ACS Nano, 2021 , 10.1021/acsnano.1c03231.

[13] Wong S W, Tamatam C R, Cho I S, et al. Inhibition of aberrant tissue remodelling by mesenchymal stromal cells singly coated with soft gels presenting defined chemomechanical cues[J]. Nat Biomed Eng, 2022, 6(1):54-66.

作者简介

后可发表评论

后可发表评论

友情链接

联系我们

公众号

公众号

客服微信

客服微信