登录方式

方式一:

PC端网页:www.rccrc.cn

输入账号密码登录,可将此网址收藏并保存密码方便下次登录

方式二:

手机端网页:www.rccrc.cn

输入账号密码登录,可将此网址添加至手机桌面并保存密码方便下次登录

方式三:

【重症肺言】微信公众号

输入账号密码登录

注:账号具有唯一性,即同一个账号不能在两个地方同时登录。

作者:胡琼琼

单位:中日医院呼吸与危重症医学科

视频1. 患者入MICU后胸部CT

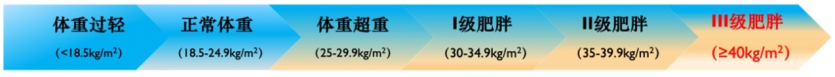

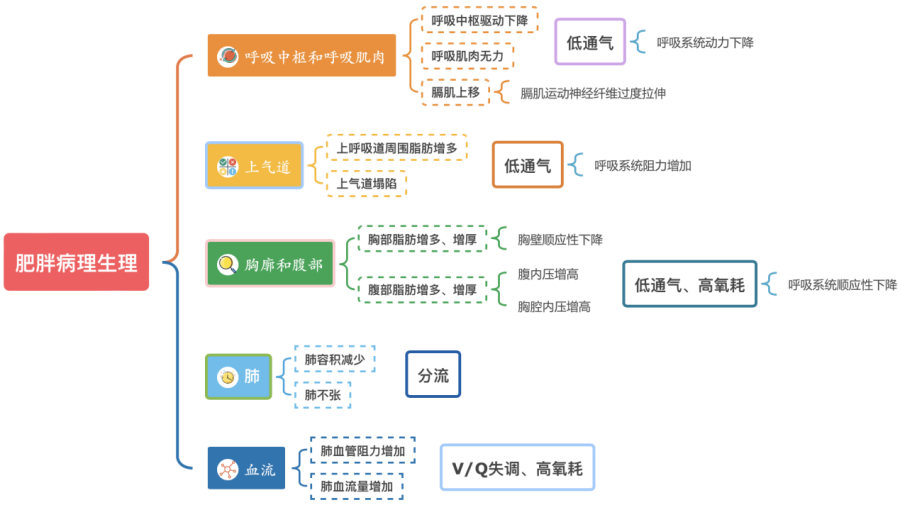

图3 肥胖患者低氧的病理生理特点

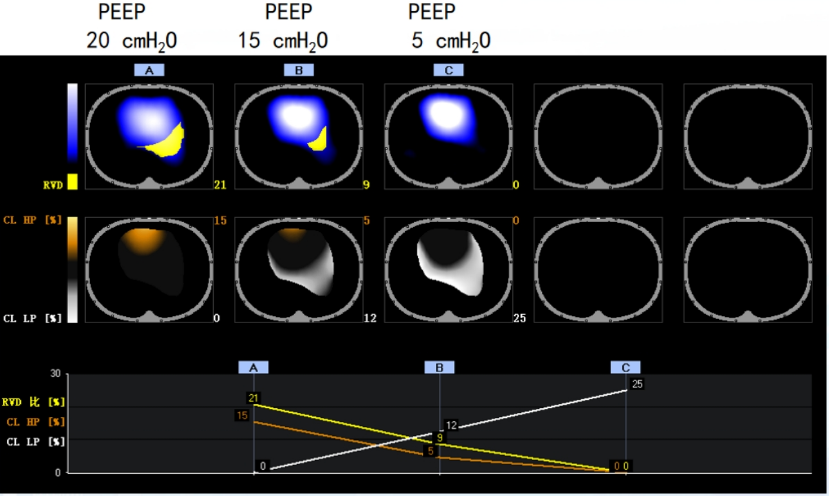

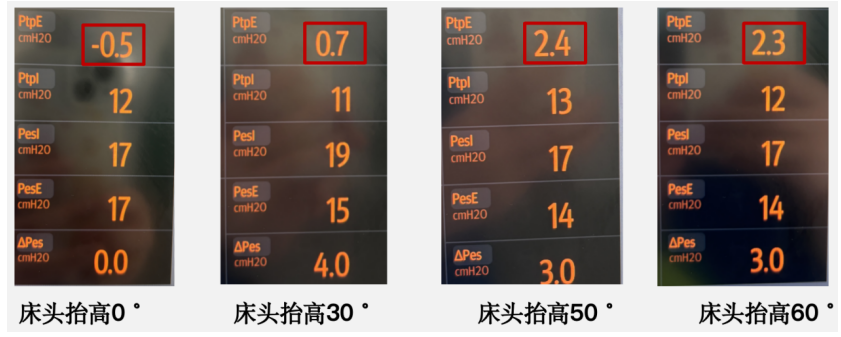

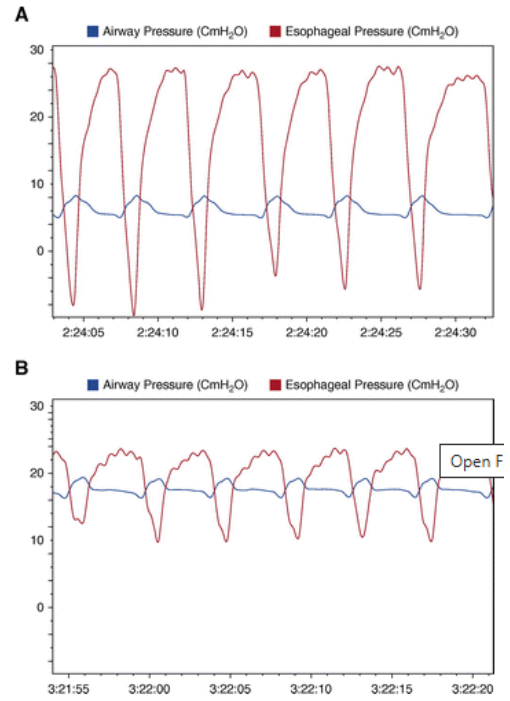

图5 不同PEEP水平下患者OD/CL情况

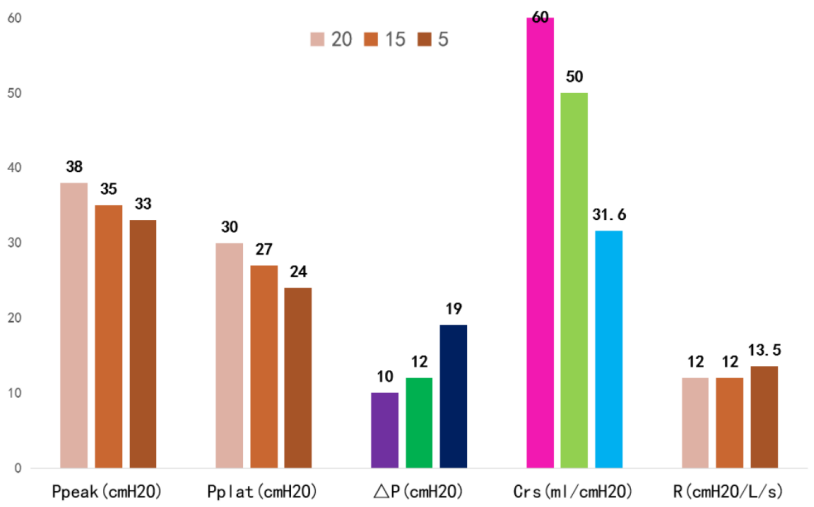

图6 患者呼吸力学相关指标变化情况

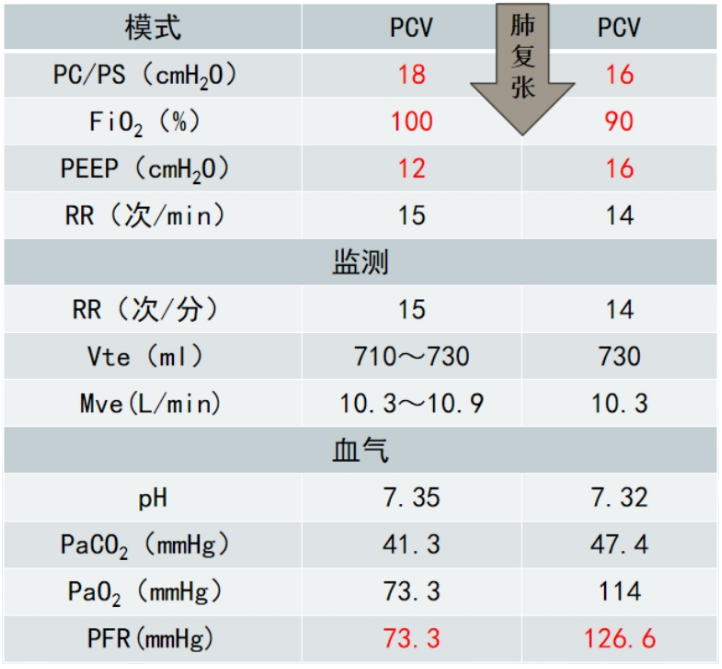

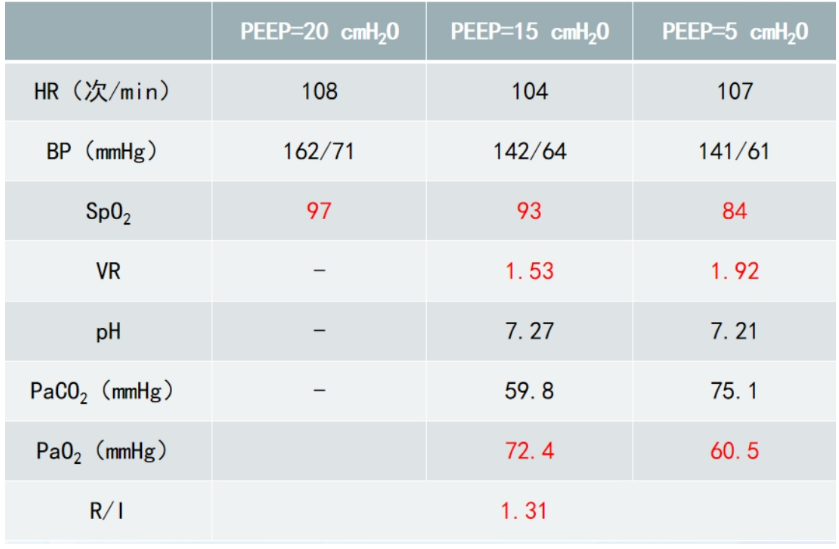

表3 患者呼吸支持及血气分析情况

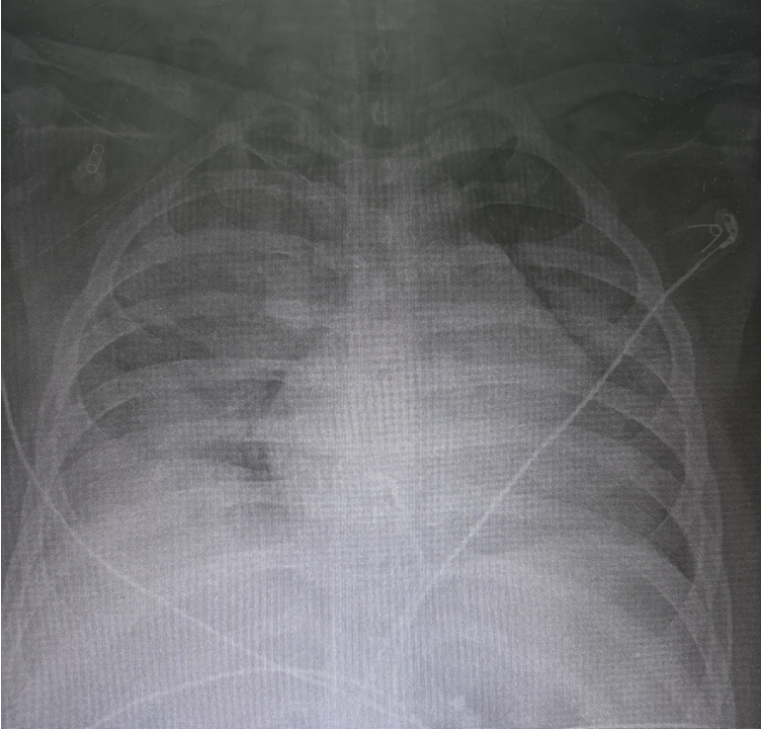

图8 复查患者胸片(2024-01-26)

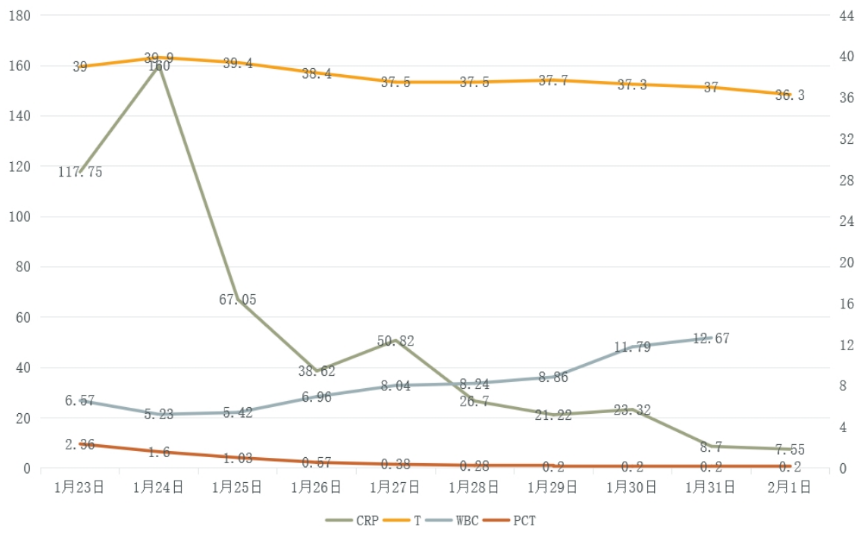

图9 患者感染指标变化情况

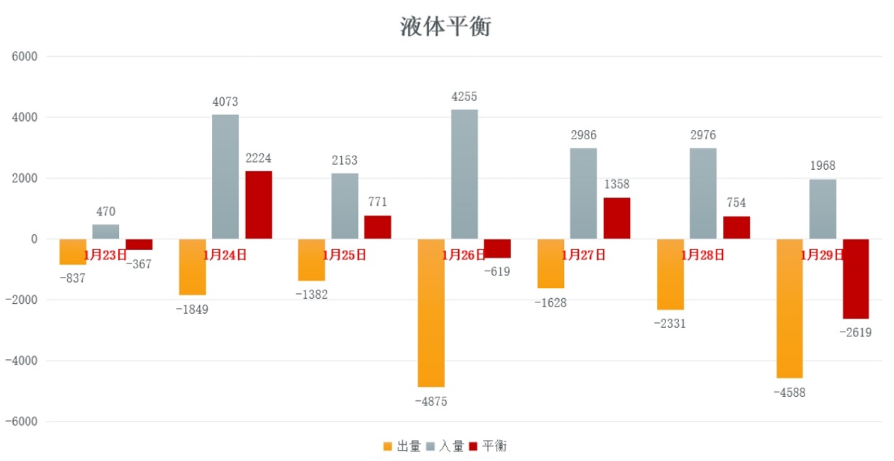

图10 患者液体平衡情况

视频2. PEEP为5 cmH2O和16 cmH2O下SBT过程中EIT的变化

表4 患者自主呼吸试验情况及相关指标

表5 患者拔管后序贯NIV

视频3. 撤机1个月后复查胸部CT

参考文献

作者介绍

中日友好医院呼吸与危重症医学科呼吸治疗师,毕业于四川大学呼吸治疗专业,从事呼吸治疗工作2年。主要研究方向:危重症患者呼吸支持与气道管理,肺电阻抗成像,参与发表SCI论文2篇,获实用新型专利1项。

后可发表评论

后可发表评论

友情链接

联系我们

公众号

公众号

客服微信

客服微信