患者,女性,56岁,因“咳嗽咳痰半月,加重伴气促1周“于2022年6月收治入院。

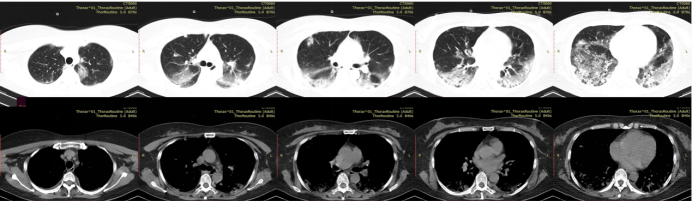

2022年5月底患者因着凉、劳累后出现咳嗽、咳痰,初始咳嗽不剧,伴少量痰,白痰,后咳嗽逐渐加重,伴活动后明显胸闷气促,夜间可平卧,有乏力、纳差,无发热、皮疹,无头痛、肌肉酸痛,无腹痛腹泻,无尿频、尿急、尿痛等。2022年6月5日就诊于当地医院,胸部CT示:两肺散在炎性病变,局部伴支气管扩张,双侧微量胸腔积液,双侧局部胸膜增厚。血常规:白细胞6.83×109/L、中性粒细胞百分比81.1%,CRP 77.24 mg/L,PCT 0.079 ng/ml,ESR 54 mm/h。血气分析(未吸氧):pH 7.45,PaO2 58.8 mmHg,PaCO2 33.4 mmHg,SaO2 90.7%。6月7日起出现发热,体温最高38.7℃,先后予莫西沙星、帕拉米韦及比阿培南抗感染治疗,仍有发热、咳嗽,活动后气促进行性加重。6月12日加用阿奇霉素+米诺环素抗感染治疗。6月13日复查胸部CT:两肺散在炎性病变伴间质性改变,局部伴支气管轻度扩张可能,较前进展,双侧少量胸腔积液,双侧局部胸膜增厚。6月14日复查血常规:WBC 4.91×109/L,NEU% 83.1%,CRP 96.74 mg/L,PCT 0.057 mg/ml,仍气促明显。6月15日至我院急诊就诊,胸部CT提示两肺散在炎性病变伴间质性改变,局部伴支气管轻度扩张可能,双侧少量胸腔积液,双侧局部胸膜增厚(图1)。查血常规:WBC 7.83×109/L,NEU% 83.2%,LYM% 11.5%。CRP 76.4 mg/L;PCT 0.05 ng/ml。动脉血气分析(面罩10 L/min):血浆pH 7.47,PaCO2 30.66 mmHg,PaO2 54.91 mmHg,SaO2 91.94%。考虑诊断:重症肺炎、Ⅰ型呼吸衰竭。予告病危,面罩吸氧,美罗培南抗感染,甲泼尼龙琥珀酸钠40 mg qd抗炎,茶碱、溴己新化痰平喘及抑酸护胃等对症治疗。现患者为求进一步诊治收入呼吸科监护室。患者自发病以来,神清,患者精神欠佳,纳差,二便无殊,体重无明显变化。 患者既往体健,1年前体检胸部CT未见异常。追问病史,患者此次发病前曾有接触禽类粪便病史。否认高血压、糖尿病病史,否认过敏性鼻炎、哮喘病史。乙肝小三阳10年余,未规律随访治疗。否认其他慢性疾病及家族遗传病病史,否认过敏史及手术外伤史,否认有毒有害物质接触史,否认疫水、疫区接触史,否认冶游史。体温36.6℃,脉搏95次/min,呼吸28次/min,血压134/86 mmHg,血氧饱和度96%(高流量吸氧,流速50 L/min,氧浓度70%),神清,双肺呼吸音清,双下肺可闻及散在细湿啰音,心率95次/min,心律齐,腹软,膨隆,无压痛、反跳痛,肝脾肋下未及,移动性浊音(-)。四肢肌力可,双下肢轻度凹陷性水肿。

患者既往体健,1年前体检胸部CT未见异常。追问病史,患者此次发病前曾有接触禽类粪便病史。否认高血压、糖尿病病史,否认过敏性鼻炎、哮喘病史。乙肝小三阳10年余,未规律随访治疗。否认其他慢性疾病及家族遗传病病史,否认过敏史及手术外伤史,否认有毒有害物质接触史,否认疫水、疫区接触史,否认冶游史。体温36.6℃,脉搏95次/min,呼吸28次/min,血压134/86 mmHg,血氧饱和度96%(高流量吸氧,流速50 L/min,氧浓度70%),神清,双肺呼吸音清,双下肺可闻及散在细湿啰音,心率95次/min,心律齐,腹软,膨隆,无压痛、反跳痛,肝脾肋下未及,移动性浊音(-)。四肢肌力可,双下肢轻度凹陷性水肿。

血常规:WBC 7.66×109/L,NEU% 90%(↑),LYM% 7.8%(↓),NEU 6.9×109/L(↑),LYM 0.6×109/L(↓),Hb 115 g/L,PLT 413×109/L(↑)。

生化:PRO 86 mg/L(↓),Alb 30 g/L(↓),ALT 98 IU/L(↑),LDH 391 IU/L(↑),余AST、Cr、CK、CK-MB、肌红蛋白、cTnI、pro-BNP、电解质均正常。

hs-CRP 64.9 mg/L(↑);PCT 0.04 ng/ml。

凝血功能:APTT 27 s,PT 13.6 s,INR 1.11,TT 16.8 s,Fg 493 mg/dl(↑),D-二聚体1.12 mg/L(↑)。

血气分析(高流量氧疗,流量50 L/min,FiO2 70%):pH 7.45,PaO2 81.60 mmHg,PaCO2 33.58 mmHg,SatO2 96.5%,HCO3- 23.0 mmol/L,BE -0.43 mmol/L,PaO2/FiO2=116 mmHg(↓)。

胸部CT:两肺见多发斑片状实变影伴磨玻璃影,局部小叶间隔增厚,内见支气管影,两肺下叶为著,两肺下叶支气管稍扩张,所见各支气管腔通畅,纵隔见稍大淋巴结,两侧胸膜稍增厚,两侧胸腔内少量积液。

腹部CT:轻度脂肪肝,肝内钙化;子宫肌瘤可能。

下肢静脉彩超:双下肢深静脉血流通畅。

心超:静息状态下超声心动图未见明显异常。

心电图:正常心电图。

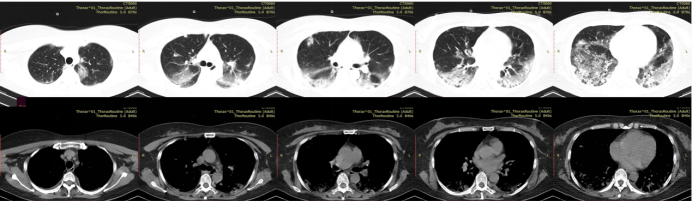

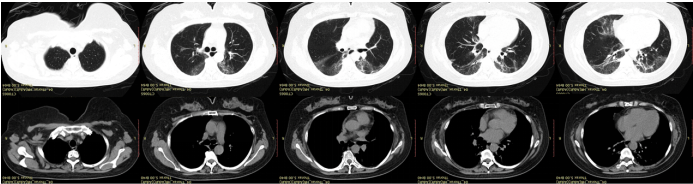

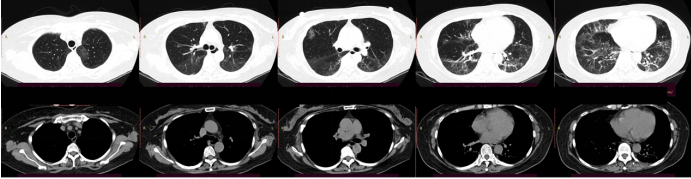

结合患者上述现病史、体征和实验室检查结果,首先考虑为重症肺炎,急性间质性肺炎,Ⅰ型呼吸衰竭,遂予告病危,心电监护,高流量氧疗,美罗培南1 g q8h+左氧氟沙星0.5 g qd ivgtt抗感染治疗,甲强龙40 mg qd抗炎,辅以化痰、护胃、保肝、恩替卡韦抗乙肝病毒、纠正低蛋白血症、低分子肝素预防性抗凝、营养支持等对症治疗。患者老年女性,既往体健,非免疫抑制宿主,此次急性起病,以发热、咳嗽、气促为主要症状,CRP明显升高,双肺多发浸润影。外院拟诊社区获得性肺炎,予多种广谱抗生素治疗均无效。追问病史,患者发病前曾有禽类粪便接触史,需考虑特殊病原体感染可能,故入院后进一步完善相关检查,血微生物感染相关指标G试验、GM试验、TSPOT及隐球菌荚膜抗原检测均为阴性。肺炎支原体抗体IgM及IgG<1:40;巨细胞病毒IgG 456.0 U/ml;巨细胞病毒IgM(-);全血巨细胞病毒DNA低于检出下限。痰涂片及细菌、真菌培养均阴性。拟进一步完善支气管镜检查行肺泡灌洗协助诊断,但家属对该项检查的风险有所顾虑,故予行外周血微生物NGS检测,DNA和RNA病原微生物检测均未检出病原体。非感染因素方面,重点考虑结缔组织相关性间质性肺疾病。患者1年前体检胸部CT未见异常,无特发性肺间质纤维化基础,此次急性起病,发热、咳嗽、气促,并出现呼吸衰竭,肺部影像特征为双肺多发斑片状实变影伴磨玻璃影,局部小叶间隔增厚,伴牵拉性支气管扩张,以两肺下叶为著。反复追问病史,患者无口干、眼干、关节痛、晨僵,无明显肌痛和肌无力,无Gottron征及雷诺现象,但仔细查体发现患者右手食指皮肤粗糙,角质增生明显,疑似技工手。故进一步完善自身抗体,特别是肌炎自身抗体检测,提示:抗Ro-52抗体阳性(+),抗PL-7抗体强阳性(+++),抗MDA-5抗体(-),ANA 1:100,余自身抗体均正常。进一步完善细胞免疫:CD4绝对计数129个/μl(↓);细胞因子:白介素-2受体846 U/ml(↑);KL-6 129 1U/ml(↑);铁蛋白277.0 ng/ml(↑)。经多学科讨论最终诊断为抗合成酶抗体综合征相关间质性肺疾病。予加用甲强龙40 mg q12h静滴+免疫球蛋白20 g qd治疗5 d,患者氧合指数<150 mmHg,活动后气促明显,同时辅予清醒俯卧位(>12 h/d)改善氧合,2周后患者体温平,咳嗽、胸闷气促症状逐步好转,CRP降至正常,氧合指数明显改善,不吸氧氧饱和度可维持在95%以上(PaO2/FiO2>250 mmHg)。6月30日复查肺部CT可见双肺病灶较前吸收好转(图2)。出院后患者继续口服强的松治疗(0.5 mg/kg),4周后(7月28日)复查胸部CT提示两肺炎性病变伴间质性改变,局部轻度支气管扩张,总体较6月30日片稍有进展(图3)。加用他克莫司治疗,嘱其4周后门诊随访。对于初始经验性抗感染失败的重症肺炎患者,如何进行诊断和鉴别诊断?

该患者为老年女性,既往体健,此次急性起病,以发热、咳嗽、咳痰、胸闷、气促为主要临床表现,查体双下肺可闻及散在细湿啰音,CRP明显升高,胸部CT示双肺多发斑片状实变影伴磨玻璃影,局部小叶间隔增厚,伴牵拉性支气管扩张,以两肺下叶为著,予多种广谱抗生素治疗无效,且疾病进展迅速,出现急性呼吸衰竭。入院诊断考虑重症肺炎,Ⅰ型呼吸衰竭。对于此类患者,首先需要鉴别感染性疾病和非感染性疾病。该患者在社区起病,有发热、咳嗽、咳痰症状,胸部影像学提示双肺多发斑片实变影,外院初诊社区获得性肺炎,并先后给予莫西沙星、帕拉米韦及比阿培南、阿奇霉素、米诺环素经验性抗感染治疗,已基本覆盖我国社区获得性肺炎患者的常见病原体,但该患者经验性抗感染治疗无效,需怀疑有无特殊病原体感染可能。(1)鹦鹉热衣原体肺炎:鹦鹉热是一种人畜共患的传染病,鸟类、家禽及野生动物均可携带并感染,人类经呼吸道吸入或密切接触可发生人畜传染。感染者多出现畏寒、咽痛及头痛等类似流感样症状,病情严重者可导致肺炎、心内膜炎、脑炎、肝肾功能损害等多种并发症。该患者发病前曾有可疑禽类粪便接触史,需怀疑有无鹦鹉热衣原体感染可能,但该患者病程中未出现过流感样症状,外院使用四环素类、大环内酯类等可覆盖鹦鹉热衣原体的抗生素治疗无效,且入院后进一步完善微生物NGS检测并未检测到相应的病原体,故诊断依据不足。(2)肺孢子菌肺炎:该病多见于免疫抑制宿主,以进行性加重呼吸衰竭、干咳为主要症状,血清乳酸脱氢酶升高,G试验明显升高,胸部CT见两肺弥漫磨玻璃样改变,可呈马赛克表现,肺门周围或上叶为著,亚急性期可见小叶间隔增厚和网影。该患者既往无激素及免疫抑制剂服用史,胸部影像学见双肺多发斑片状实变影伴磨玻璃影,以胸膜下及双下肺为著,G试验正常,且微生物NGS检测并未检测到相应的病原体,故诊断依据不足。(3)病毒性肺炎:呼吸道病毒如流感病毒、冠状病毒、呼吸道合胞病毒等也可引起发热、干咳、乏力,胸部影像学以磨玻璃影或实变为主要表现,可有网格和索条影,但相对较轻。该患者急性起病,呼吸困难明显,伴有发热、乏力,胸部影像学以双肺多发斑片状实变影伴磨玻璃影为主要表现。但患者无明确的流行病学病史,且微生物NGS检测DNA及RNA均为阴性,故诊断依据不足。该患者经积极抗感染治疗后病情无好转,且无特殊病原体感染依据,结合患者病史特点及影像学特征,我们高度怀疑非感染性疾病,特别是结缔组织疾病导致的急性间质性肺炎。故我们反复追问病史并仔细查体,患者无口干、眼干、关节痛、晨僵,无明显肌痛和肌无力,无Gottron征及雷诺现象,但仔细查体发现患者右手食指皮肤粗糙,角质增生明显,疑似技工手。进一步完善了风湿免疫自身抗体,特别是肌炎自身抗体检测,结果显示抗Ro-52抗体阳性(+),抗PL-7抗体强阳性(+++),抗MDA-5抗体(-),ANA 1:100。经多学科讨论最终诊断为抗合成酶抗体综合征相关间质性肺疾病。抗合成酶抗体综合征(antisynthetase syndrome,ASS)是特发性炎性肌病(idiopathic inflammatory myopathy,IIM)中的一种特殊类型,以血清中抗氨酰tRNA(ARS)抗体阳性为特征。IIM可累及皮肤、肺脏、关节和心脏等多个系统及器官,而间质性肺疾病(interstitial lung disease,ILD)是IIM累及肺脏的最常见临床表现。在呼吸科就诊的部分IIM-ILD患者,IIM相关临床表现轻微或不典型,极易漏诊误诊。抗合成酶抗体包括抗Jo‑1、PL‑7、PL‑12、EJ、KS、OJ、Ha、Zo抗体等,其中抗Jo-1抗体最常见,占70%~90%,其次为抗PL-7抗体和抗PL-12抗体,约占10%。不同的抗合成酶抗体阳性临床表现不尽相同,ILD的临床表现与其他的ILD类似,主要表现为咳嗽、咳痰,活动后气促、呼吸困难。影像学表现主要包括四种类型:非特异性间质性肺炎(NSIP)、机化性肺炎(OP)、NSIP-OP、寻常型间质性肺炎(UIP)。IIM临床表现有肌炎(对称性近端肌无力、肌痛);皮疹(如眶周红斑、Gottron疹、Gottron征、披肩征、“V”字征、甲周红斑、皮肤溃疡);雷诺现象、非侵蚀性关节炎、技工手,不明原因发热等。血清抗合成酶抗体阳性,并至少具备一项如下临床表现:雷诺现象、关节炎、间质性肺疾病、发热(未找到其他导致发热的病因)、技工手。可诊断ASS。由于ASS-ILD诊断涉及呼吸科、风湿免疫科、皮肤科、放射科等多学科,最近发布的《特发性炎性肌病相关间质性肺疾病诊断和治疗中国专家共识》建议采取多学科专家共同参与多学科讨论(MDD)模式以提高诊断的敏感性和特异性。此外,应对ASS-ILD患者的病情进行全面评估,包括患者的疾病活动性、受累脏器的严重程度、是否存在预后不良的危险因素(如急性/亚急性起病,ILD快速进展、老年、低氧血症、低淋巴细胞血症、铁蛋白、KL6、CRP升高和FVC较低),为制定合理的治疗方案、判断预后提供依据。ASS-ILD治疗方案的选择,主要依据ILD起病形式,严重程度,胸部CT(病变可逆性),肺外症状,药物安全性等综合考虑。对于慢性起病、轻至中度ASS-ILD初治患者,建议激素联合霉酚酸酯或硫唑嘌呤治疗方案。对于急性起病、重度ASS-ILD初治患者,选择大剂量激素联合环磷酰胺或钙调磷酸酶抑制剂(环孢素或他克莫司)治疗方案。对于快速进展及危重ASS-ILD患者,酌情选择激素冲击剂量联合环磷酰胺,加或不加钙调磷酸酶抑制剂(环孢素或他克莫司)治疗方案。ASS-ILD患者初始治疗1个月后,应对患者临床症状、HRCT和肺功能进行复查,评估患者对前期治疗的反应,监测相关药物不良反应。该患者入院时存在低氧性呼吸衰竭,氧合指数仅为116 mmHg,除积极治疗原发病外,我们还采取了清醒俯卧位通气联合经鼻高流量氧疗(HFNC),患者氧合明显改善,避免了气管插管和机械通气带来的呼吸机相关性肺损伤和呼吸机相关性肺炎,缩短了ICU住院时间。清醒俯卧位是一种简单易行、可操作性强的体位通气方式,通过改善通气/灌注失调,促进肺复张,增加肺顺应性,促进分泌物引流等作用改善呼吸衰竭患者氧合。满足以下条件的低氧性呼吸衰竭患者可考虑进行清醒俯卧位:轻度至中度ARDS(100 mmHg<PaO2/FiO2<300 mmHg);影像学符合ARDS双侧重力依赖区浸润影的表现;患者意识清醒,能自主活动。清醒俯卧位的持续时间与疗效呈正相关,因此,在患者能够耐受的情况下应尽可能延长俯卧位的时间,可每天分次改变体位来提高清醒俯卧位的耐受性,尽量延长俯卧位的累计时间以达到最佳疗效。值得注意的是,清醒俯卧位的实施需要在专业团队评估下谨慎进行,过程中需严密监测患者的耐受性及生命体征,如俯卧位通气仍不能改善氧合而需行气管插管或出现严重并发症时需立即终止俯卧位,以免由于清醒俯卧位治疗失败导致气管插管延迟,甚至增加病死率。参考文献

[1] 中国研究型医院学会呼吸病学专业委员会. 特发性炎性肌病相关间质性肺疾病诊断和治疗中国专家共识[J]. 中华结核和呼吸杂志,2022,45(7):635-650.

[2] Jablonski R, Bhorade S, Strek ME, et al. Recognition and Management of MyositisAssociated Rapidly Progressive Interstitial Lung Disease[J]. Chest, 2020, 158(1):252263.

[3] 漆敏,倪忠,唐永江,等.清醒俯卧位通气策略在低氧性呼吸衰竭患者中的应用进展[J].中国呼吸与危重监护杂志,2021,20(3):215-218.

[4] Jie Li, Jian Luo, Ivan Pavlov, et al. Awake prone positioning for non-intubated patients with COVID-19-related acute hypoxaemic respiratory failure: a systematic review and meta-analysis[J]. Lancet Respir Med, 2022, 10(6):573-583.

上海市教委特聘教授,博士生导师

复旦大学附属中山医院呼吸科与危重症医学科主任

上海市领军人才、优秀学术带头人

上海市呼吸病研究所副所长

上海市肺部炎症与损伤重点实验室主任

中华医学会呼吸病学分会常务委员

上海市医学会呼吸病学专科分会候任主任委员

亚太呼吸学会感染学组组长

长期从事呼吸系统疾病的医教研工作,擅长支气管扩张、慢阻肺等气道疾病及肺部感染、急慢性呼吸衰竭的诊断和治疗

先后申请到国家自然基金面上项目、973子课题、上海市科委重大/重点项目、教育部博士点基金,参与自然基金重大和重点项目等

发表论文150余篇,编写专著10余部

主任医师,硕士研究生导师

复旦大学附属中山医院呼吸与危重症医学科副主任、RICU主任

中华医学会呼吸病学分会呼吸危重症医学学组委员

中国医师协会呼吸医师分会危重症医学工作委员会委员

中国老年医学学会呼吸病学分会危重症委员会委员

中国研究型医院学会呼吸病学专业委员会委员

上海市医学会呼吸病学专科分会危重症学组委员

上海市抗击新冠肺炎疫情先进个人

上海市医师协会2020年度优秀呼吸医师奖

复旦大学附属中山医院呼吸与危重症医学科主治医师

上海市医学会呼吸病学专科分会间质性肺病学组委员

中国中药协会呼吸病药物研究专业委员会青年委员

曾担任复旦大学附属中山医院PCCM专培、专修、单修基地协调员

发表SCI论著10余篇

申请实用新型专利2项

后可发表评论

后可发表评论

公众号

公众号

客服微信

客服微信